2017年9月22日上午8:30,北京师范大学外文学院外语教育与教师教育研究所外籍专家工作坊在后主楼914举办。本次工作坊邀请了英国利兹大学教育学院国际教育中心主任Martin博士主讲,外教所王蔷教授主持。工作坊主题为” Putting ‘understanding context’ at the heart of TESOL research”。副院长陈则航教授、英文系副主任孙晓慧副教授、外文学院其他老师以及博硕士研究生、访问学者等五十几人参加了工作坊。

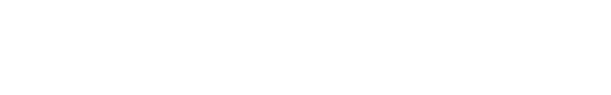

工作坊开始,王蔷教授首先欢迎Martin博士再次回到北师大,原来二十几年前Martin曾在北师大任教,与钱瑗教授、王蔷教授同事,是英语教学专业方向的硕士项目奠基人之一,也曾是程晓堂教授的老师。台下师生听后对Martin博士鼓掌表示敬意,并产生一种亲近熟悉感。随后王蔷教授介绍了Martin作为教师、教师教育者拥有三十多年的国际教学和培训经验,他的研究领域主要集中在英语教学课程改革的实施、特别是改革利益相关者们如何获得支持来一起以适合其环境的方式实施改革;他在这个领域撰写了数本著作、发表了十几篇论文和著作章节。最后王蔷教授展示了Martin赠予的一本今年出版的著作” The teacher education planning handbook”。

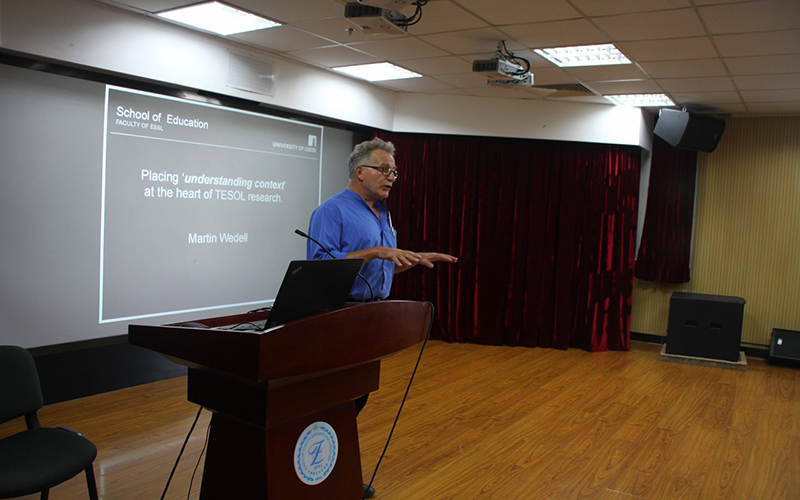

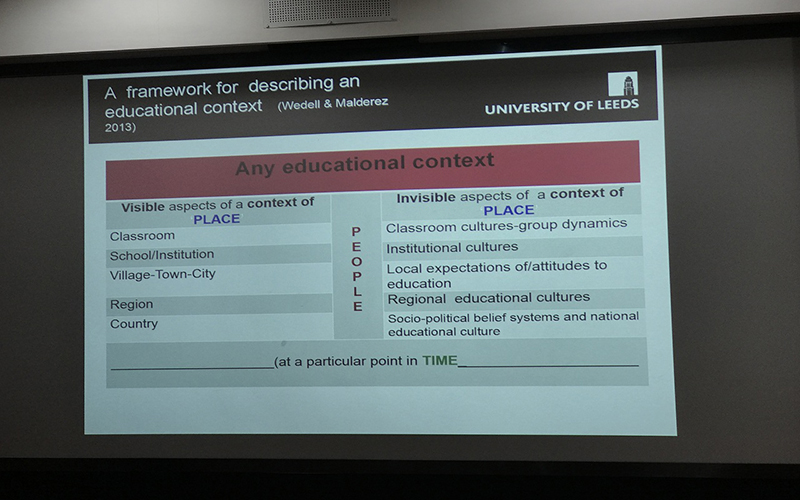

Martin的工作坊由三部分组成。第一个环节是与听众一起探索”TESOL context”这个术语的涵义;第二个环节是讨论为什么旨在理解教师和其他改革实施者如何思考和行动的研究需要定位在所发生的环境中才有意义;第三部分是以他学生的博士论文题目为例,讲解在分析数据反映了什么情况时考虑研究背景和环境影响因素的重要性。Martin指出虽然educational context各不相同是常识,但是研究者们在研究分析的过程中却时常疏忽context的影响。因而他提出一个描述任何educational context的框架,包含“Place, People, Time”三个要素。Place又可以从visible和invisible两个维度进一步细化到有形的教室、学校、农村等地方和无形的经济、文化、信仰等方面。Martin的工作坊主题虽然属于宏观层面,但它体现在了微观的方方面面,给在场听众非常多的启发,现场互动频繁,针对在场听众提出的论文题目,Martin当场用educational context框架帮助分析论文研究应该考虑的要素。有学生表示听了工作坊对context这个概念有了更深的感触,对解决实习中遇到的一些困难很有帮助,充分理解环境中有形和无形的影响因素将会使课堂上培养学生运用语言能力的英语教学更加有效。

两个多小时的工作坊结束后,陈则航教授代表外文学院给Martin赠予纪念品表示感谢,在场听众和所有老师与Martin合影留念。本次工作坊取得了圆满成功。