走近熊式一

2012年10月20日,学院举办的外语学科创建百年暨外国语言文学学院成立10周年庆典活动上,外语教学与研究出版社总编辑徐建中向学院赠送了学院院杰出校友熊式一先生的代表作《天桥》,为整个庆典活动增加了浓墨重彩的一笔。

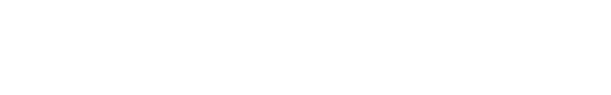

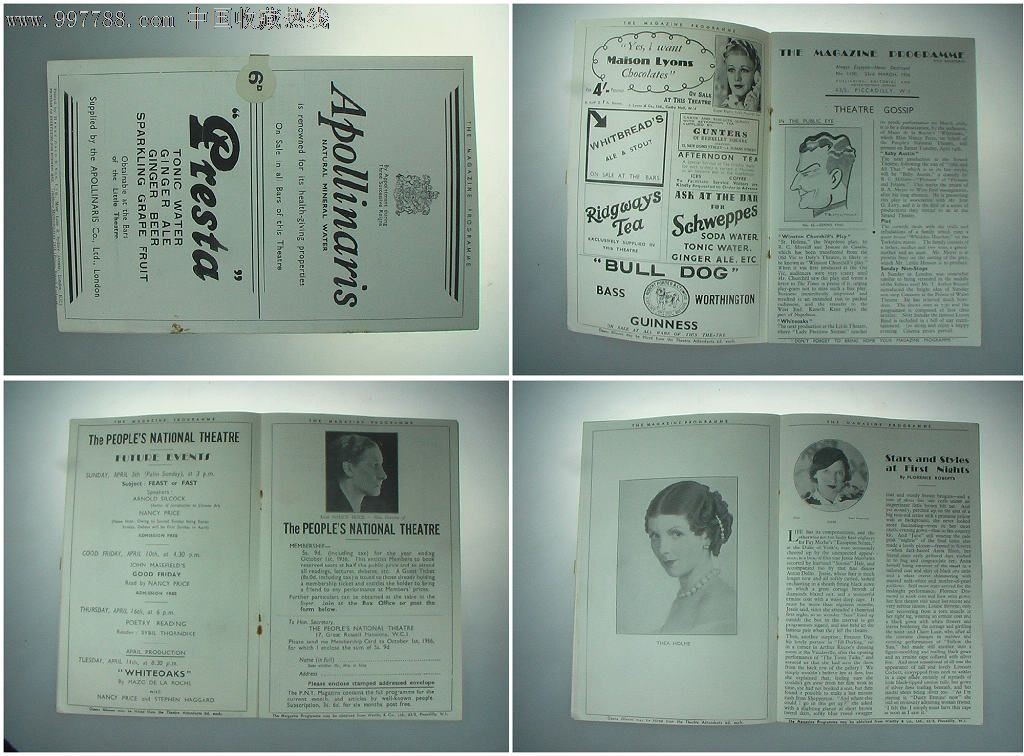

熊式一签名像

外研社徐建中主编向程晓堂院长赠书。

赠《天桥》的仪式,是在庆典活动的第四篇章《桃李芬芳》在音乐声中进行的。在这个篇章中,首先请上不同阶段的外文学子介绍毕业后的发展情况。随后,配合着大屏幕上多幅珍贵的图片,主持人向在场观众介绍了一位生于1902年、与北师大同龄的特殊校友——熊式一。

在一片掌声中,外研社徐建中总编辑将新近推出的《天桥》中文简体字版和英文纪念版赠送给程晓堂院长。徐总编在致辞中不仅与学院师生和校友分享了熊式一的成就,还提到熊式一不仅是师大杰出的校友,更是为中国外语教学界贡献了几位毕业于牛津大学的名师:其女熊德兰回国后在北师大外文系任教(1952年院系调整时调入北京大学,后调入外交部),其子熊德輗在北京外国语大学一教就是五十年,都是享誉国内外的外语名家。今年是北京师范大学建校110周年,也是熊式一先生诞辰110周年,在外文学院100周年的庆典上举办赠书仪式,既是让其代表作“回家”,也希望能够藉此时机引起文学界和知识界对熊式一先生的重视和再发现。

外研社徐建中总编辑致辞

现在,我们一起重新走近熊式一。

熊式一(1902-1991),江西南昌人,笔名熊适逸等。 1923年毕业于北京高等师范英文科。自1929年起,他在《小说月报》、《新月》等新文学杂志发表翻译英国大剧作家萧伯纳、巴蕾等的作品,他出版的著译单行本则有独幕喜剧《财神》、巴蕾的剧本《可敬的克莱登》和《我们上太太们那儿去吗?》等。

尽管熊式一的戏剧著译得到郑振铎、徐志摩等新文学大家的肯定,徐志摩还推崇他“对英美近代戏剧,很有造就”(引自《〈难母难女〉前言》),但是他没有留过学,不是“海归”,无法谋取大学教职,遂于1932年底远渡重洋到英国深造。

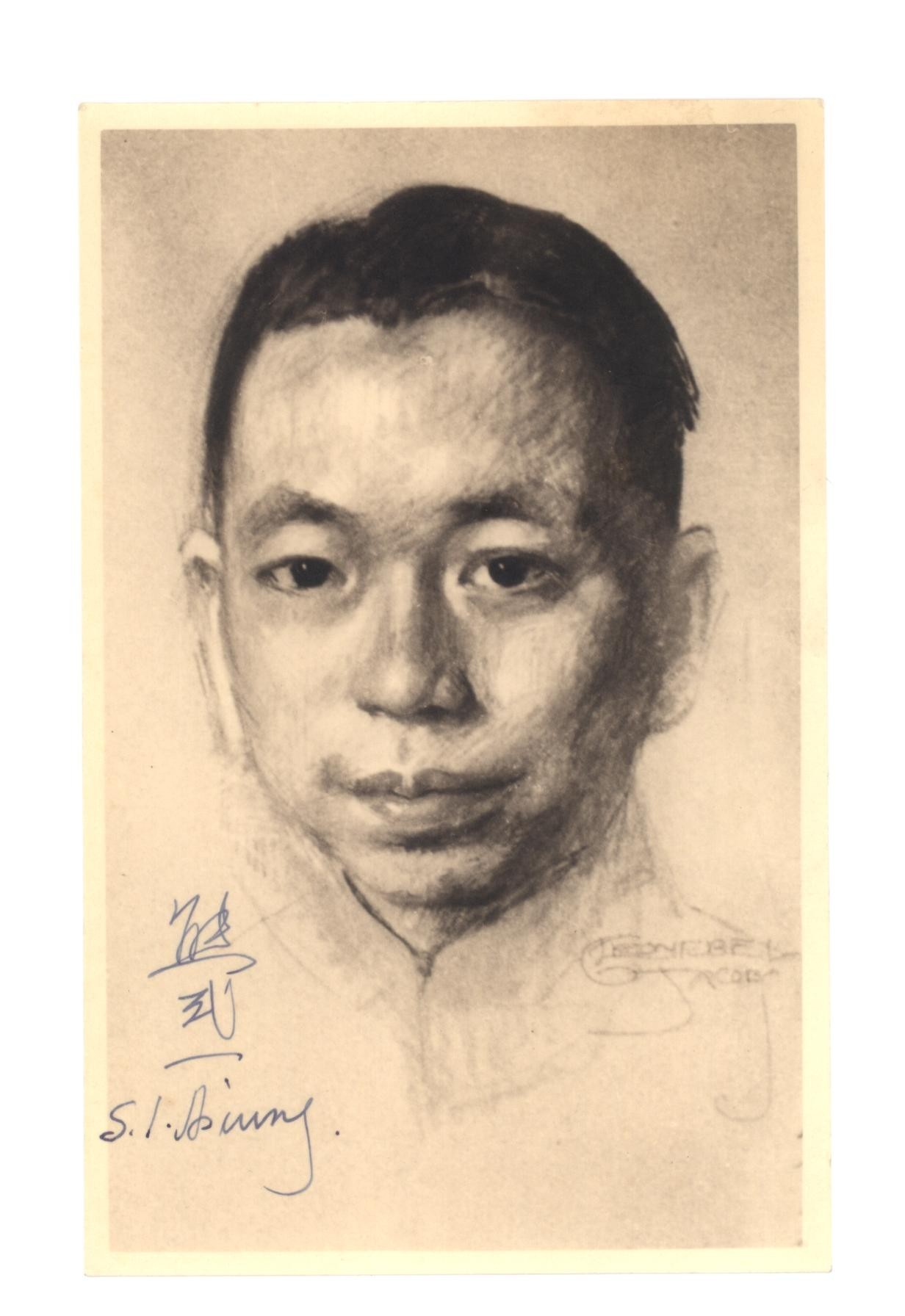

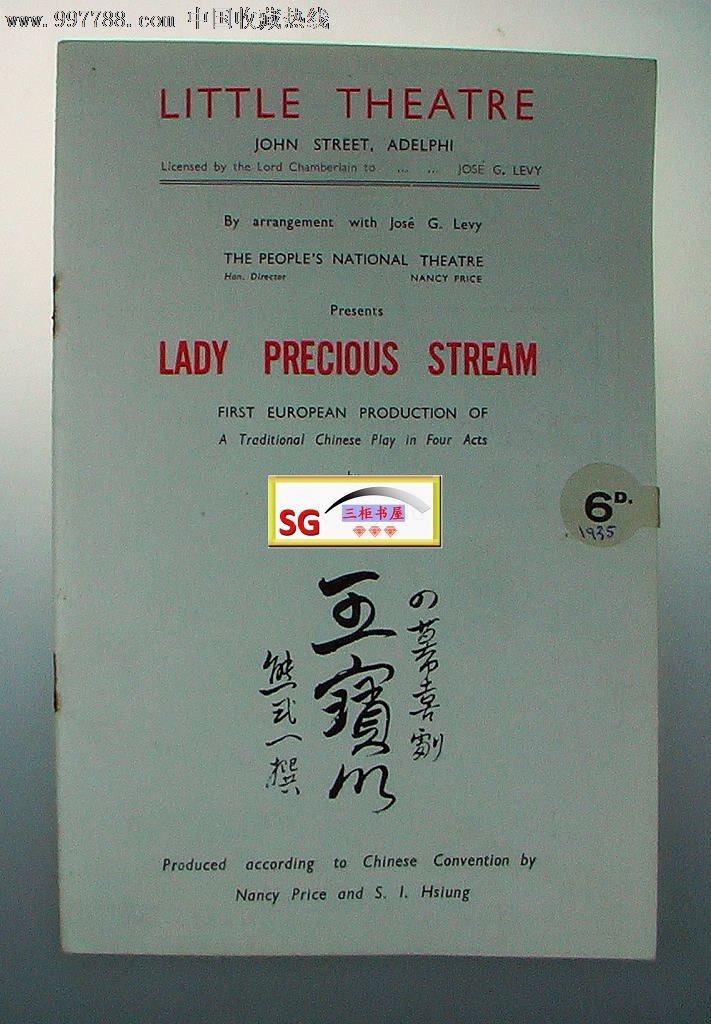

“墙内开花墙外红”,熊式一的英伦之行开启了他双语写作的序幕。在英国莎士比亚专家聂可尔(A.Nicoll)教授、诗人剧作家亚柏康贝(L.Abercrombie)教授等的鼓励下,熊式一尝试改写中国传统而又通俗的王宝钏故事,创作了英文话剧《王宝钏》,1934年夏由英国麦勋书局出版,一时洛阳纸贵。同年冬,熊式一亲自导演,把《王宝钏》搬上舞台,更是雅俗共赏,连演三年九百多场。次年秋,《王宝钏》在纽约百老汇上演,美国剧坛也为之轰动。

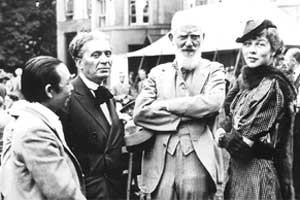

熊式一、余上远、梅兰芳1935年在伦敦

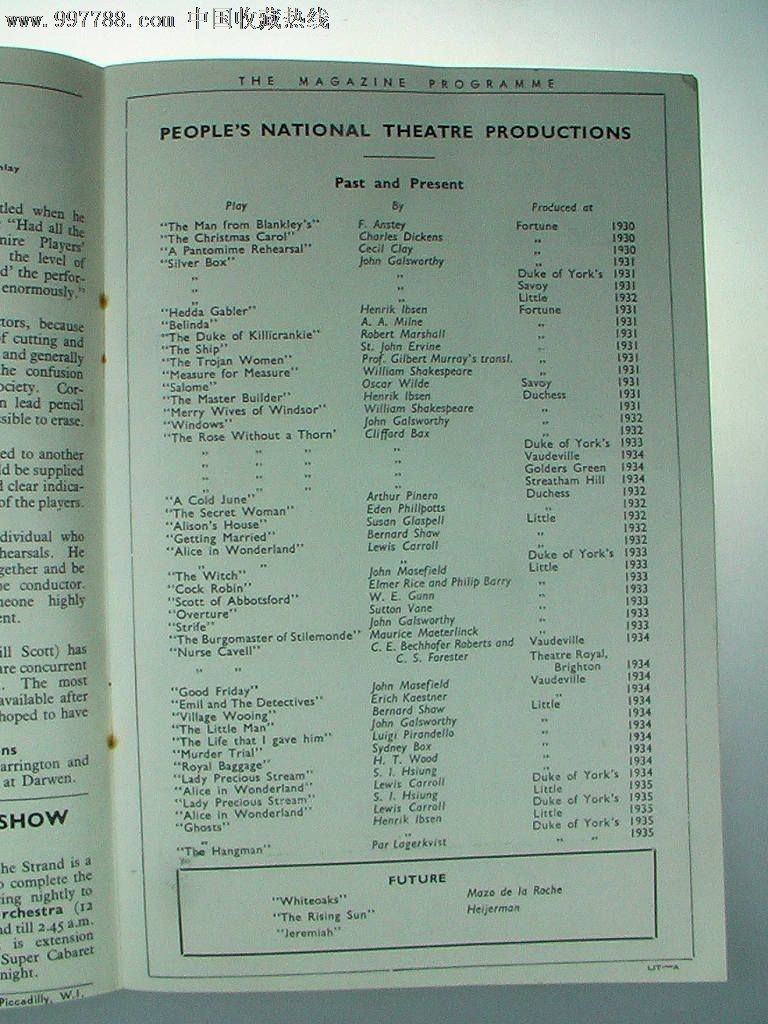

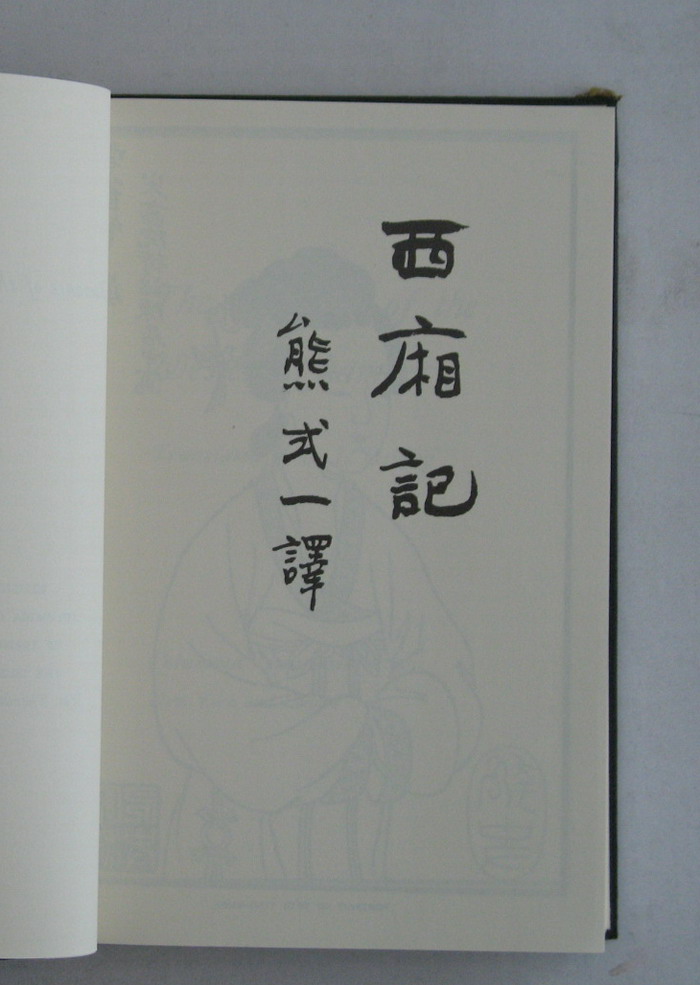

熊式一在欧美一举成名,又把《西厢记》译成英文。1936年他载誉归国,“七·七事变”后,他肩负宣传抗日的使命重返英伦。熊式一1939年创作英文话剧《大学教授》。1943年又出版长篇小序》),通过李氏家族的兴衰,特别是李大同这个主要人物的塑造,展现了晚清以来中国社会的巨变,出版后好评如潮,英国大文豪H.G.威尔斯誉之为“描述一个大国家的革命过程”,“是一幅完整的、动人心弦的、呼之欲出的画图”(转引自《〈天桥〉中文版序》)。《天桥》被译成法、德、西班牙、瑞典、捷克、荷兰等多种文字,畅销欧美,足以与林语堂英文名著《京华烟云》(又译作《瞬息京华》)媲美。

1943年英文版扉页

史学大师陈寅恪1945年秋到英伦“疗治目疾”时获赠《天桥》,“听读佉卢百感加”,先后“题赠二绝句”和一首七律,其一云:

海外林熊各擅场,卢前王后费评量。

北都旧俗非吾识,爱听天桥话故乡。

陈寅恪祖籍江西南昌府义宁州,少时曾居南昌,与熊式一谊属同乡。诗中把熊式一与林语堂在英语世界的影响相提并论,借用“初唐四杰”中杨炯“愧在卢(照邻)前,耻居王(勃)后”的典故“评量”《天桥》和《京华烟云》,认为自己“不识”林语堂笔下的“北都旧俗”,还是偏爱描写故乡的《天桥》(小说中“天桥”首尾呼应,“楔子”写乡绅李明在南昌城外赣江支流修建新桥,命之曰“天桥”;“尾声”又写李明之子李大同重造新的“既美丽又坚固”的“天桥” ),评价不可谓不高。

自左至右:熊式一(S. I. Hsiung),加布里尔·帕斯卡(Gabriel Pascal),萧伯纳(G. B. Shaw),温迪·希勒(Wendy Hiller)

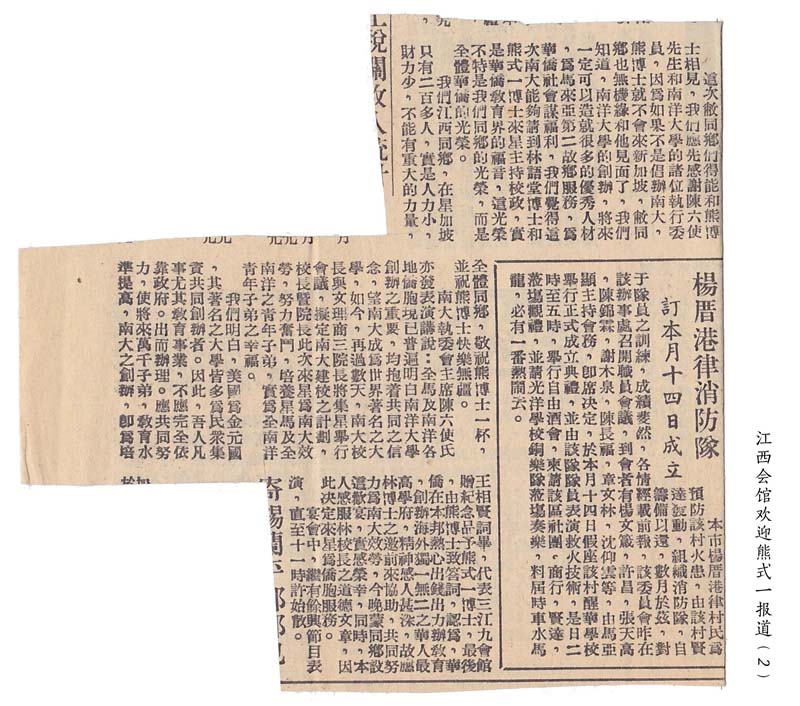

1955 年底,熊式一从新加坡南洋大学文学院院长卸任后到香港,创办了清华学院。次年《王宝钏》中文本在港问世,又过了四年,《天桥》中文本也在港问世。《香港文学》创刊一周年时,刘以鬯先生向熊式一热情约稿,于是他翻译的巴蕾的三幕喜剧《难母难女》在《香港文学》亮相,接着《八十回忆》也陆续在《香港文学》刊出。这篇文学回忆录虽然只写了四章,远未完成,却详细而生动地追述了他怎样走上文学翻译之路,为什么要留学英伦,又是如何改写《王宝钏》,如何得到萧伯纳的青睐并与之亲密交往等等,具有不容忽视的史料价值。

熊式一与林语堂并称海外的双语作家,在英语世界撰写并执导戏剧的中国第一人。西方文化界有“东林西熊”的说法--美国文化界佩服林语堂,青睐其《京华烟云》,英国文化界佩服熊式一,钟爱其《天桥》。英国桂冠诗人梅斯菲尔德(John Masefield)、文学家威尔斯(Herbert George Wells)和中国学者陈寅恪都对《天桥》甚为推重,这成为熊式一英文创作的又一个高峰。

此外,他还有戏剧《大学教授》、《西厢记》(英译本)等作品传世。

与早已名满天下的林语堂不同,熊式一的文学成就,特别是他作为20世纪中国屈指可数的双语作家对中外文学交流所作的贡献,至今鲜为人知。《王宝钏》中英文对照本2006年3月才由北京商务印书馆推出,《天桥》1943年英文版伦敦首印后重印十余次,被译为多国文字,畅销海外。时隔近七十年,经外语教学与研究出版社的努力,简体字版首次在中国大陆问世。

顺便提及,林语堂1923年获博士学位后回国,任北京女子师范大学教务长和英文系主任。而北京女子师范大学于1931年与北平师范大学合并,定名国立北平师范大学,现为北京师范大学。

两位双语作家均与我们外语学科有渊源,既令我们感到骄傲,更让我们感到肩上的使命。

转帖:关于熊式一《天桥》断想

http://epaper.gmw.cn/zhdsb/html/2012-09/12/nw.D110000zhdsb_20120912_1-17.htm

一

综观20世纪中国文学史,至少有三位作家的双语写作值得大书特书。一是林语堂(1895—1976),二是蒋彝(1903—1977),三就是本书的作者熊式一(1902—1991)。

这三位同时代人,不仅在中文文坛占有一席之地,更在生前就用自己的英文创作走向了世界。林语堂以散文集《吾国吾民》、长篇小说《京华烟云》、《红牡丹》等风靡欧美,蒋彝以图文并茂的散文集《湖区画记》、《牛津画记》等“哑行者”系列游记享誉欧美,而熊式一则以话剧《王宝川》和长篇小说《天桥》等赢得广大欧美读者的喜爱。

然而,与林语堂的中英文著作早已大量出版、与蒋彝的“哑行者”系列等正陆续刊行相比,熊式一作品的出版和研究就严重滞后了。

二

严格地讲,虽然自20世纪20年代末起已在《小说日报》、《新月》等大牌新文学杂志上发表过译作,并且还得到过郑振铎、徐志摩等新文学大家的肯定,熊式一在远赴英伦之前,毕竟在中国只是小有文名。直到1932年底远涉重洋到英国深造,他的文学生涯才展现了真正的多彩多姿。

熊式一的英文处女作——话剧《王宝川》,1934年夏由英国麦勋书局出版,大概他自己也没有想到,竟然一炮走红,好评如潮,奠定了他在英美文坛的地位。

同年冬天,熊式一又亲自执导,把《王宝川》搬上英伦舞台,更是雅俗共赏,久演不衰。不久,瑞士、爱尔兰、德国及欧洲其他国家相继上演《王宝川》。次年秋,《王宝川》又移师纽约百老汇,美国剧坛也为之轰动。从此以后,熊式一一发而不可收,他翻译了《西厢记》——这部译作特别受到萧伯纳的赏识,还创作了以“我国近代历史为背景”的话剧《大学教授》,等等。熊式一以擅长英文、独树一帜的中国话剧家的身份活跃于欧美剧坛。

三

整个第二次世界大战期间,熊式一一直在英国。他一方面大力宣传抗战,发表了情真意切的《怀念王礼锡》等文;另一方面潜心创作长篇小说《天桥》,终于夙愿以偿。1943年《天桥》在战火笼罩的伦敦问世。这部长篇小说成为熊式一英文创作的第二个、也是更为引人注目的高峰,是熊式一更具代表性的作品。

《天桥》英文版初版本上有英国桂冠诗人约翰 ·梅斯菲尔德的序诗,熊式一很看重梅斯菲尔德,明确表示他的序诗与作家 H. G. 威尔斯的评论和时任西南联大历史系教授的陈寅恪的赠诗一起,是“我心中最引以为荣的”。这首诗在香港和台湾出版的《天桥》中译本中均付阙如,这次在内地简体字版中首次译出与中文读者见面。序诗题为《读<天桥>有感》,梅斯菲尔德用浓郁的诗的语言概括小说主人公李大同的成长,其最后几句为:

李大同准定能觅得

他心灵安宁的寓所;

盛开的李树将绽放

白花像雪花般飘扬,

上面有宁静的月亮

在静海一般的天上。

多么恬静美好的图景,梅斯菲尔德赋予了《天桥》更多的诗意。

四

《天桥》是一部气势恢宏的历史小说。它以江西南昌城外李家两代人建筑造福乡民的“天桥”为始终,通过李氏家族的兴衰,特别是主人公李大同非比寻常的从出生到32岁的曲折经历,反映了辛亥革命前后中国大地的巨变。

李大同从私塾到洋学堂,到北京,到投身维新,到南下加入兴中会,到最后武昌起义建立民国,熊式一精心塑造的这个文学形象,既有他自己某些经历的投射,更寄托了他对未来中国的理想和追求。李大同的成长过程是晚清一代青年奋斗成长过程的一个缩影,因此,从这个意义上说《天桥》是一部成长小说,也无不可。

有意思的是,《天桥》虚实相融。将真实的历史人物与虚构的小说人物揉和,将真实的历史事件与虚构的小说情节嫁接,是《天桥》的一大特色。孙文、李提摩太、袁世凯、容闳等在中国近现代史上留下重要印记的真实的历史人物,一一出现在小说中。李大同置身于他们之间,与他们发生这样那样的关系,使小说的人物因此更具实感,小说的情节因此更加跌宕,《天桥》也就更具浓郁的时代气息。

五

回顾一下中外《天桥》接受史是很有意思的。

英国作家 H. G. 威尔斯在他的回忆录中特别提到《天桥》,敏感地指出:“我觉得熊式一的《天桥》是一本比任何关于目前中国趋势的论著式报告更启发的小说,从前他写了《王宝川》使全伦敦的人士为之一快,但是这本书却是绝不相同的一种戏剧,是一幅完整的、动人心弦的、呼之欲出的画图,描述一个大国家的革命过程。”他强调的是自己的阅读经验,他从《天桥》中读到了一个古老大国的“革命过程”。

史学大师陈寅恪关于《天桥》竟留下两首七绝一首七律,数量之多,不能不使人感到有些意外。陈寅恪的诗早已脍炙人口,不必再详加征引,需加说明的是两点:一、他首次把熊式一与林语堂相提并论,所谓“海外林熊各擅场”,而且林语堂的《京华烟云》是“北都旧俗非吾识”,他更“爱听天桥话故乡”。二、陈寅恪当时在伦敦治疗眼疾,听读《天桥》,才有“故国华胥宁有梦,旧时王谢早无家”的感叹。正如熊式一在《天桥》中文本序中所说的,《天桥》述及戊戌政变中陈氏之祖之父都被革职永不录用,因此百感交集也。

史学家余英时在讨论林语堂的海外论述时,也提到了熊式一,并对陈寅恪写熊式一《天桥》的第一首七绝作了解读。余英时认为这首诗“通篇借林语堂来衬托熊式一”,“字面上几乎句句偏向熊式一”,越是对熊式一恭维,越显出林语堂在海外文名之隆。这是一个独特的视角,自成一说,但熊式一的文名不可忽视,也自不待言。

熊式一亲自执笔译成的《天桥》中文本早在1960年就在香港问世,但迄今出版的各种香港文学史著作大都未提及《天桥》,令人诧异。唯独香港出版的《香港文学书目》给予《天桥》一席之地,认为熊式一这部小说“无论写人写事都写得活泼风趣,破除成见”,从《天桥》可见熊式一“想写出中国和西方的真貌,而不欲互视对方为稀奇古怪的国家和民族”。

2003年台湾正中书局出版《天桥》中文繁体字增订版,王士仪教授在序中提出熊式一是戏剧名家,他用“戏剧的结构来‘造’他这本《天桥》小说。以喜剧的形式,达成他所说历史的讽刺。这部小说中戏剧核心结构是什么呢?引用亚里斯多德的创作方法,熊老是在重塑历史社会环境中,主人翁面对冲突事件的抉择,由抉择中展现一个人的心灵,即品格,也表示思想。这本小说不仅有一连串冲突事件的好结构,而对冲突行为的抉择更能引人入胜”,这个观点值得注意。

六

《天桥》英文本在1943年出版后,当年就再版四次,1944年又再版四次,1945年再版两次,真可谓洛阳纸贵了。1969年,《天桥》英文本又由台北“中央图书出版社”出版台湾版。

《天桥》中文本由作者亲自译写,1960年由香港高原出版社初版,1961年和1962年又出版第二、三版。1967年,《天桥》中文本由台北正中书局推出台湾初版,2003年又增订再版。

对《天桥》英、中文的版本源流作上述简要介绍,想必并非多余,至少从这么多英、中文版本可见《天桥》在海内外长久不衰的影响力。

在《天桥》英文本问世70周年即将来临之际,《天桥》中文简体字本终于问世了,《天桥》英文内地版也即将问世,于是写了这篇不像样的断想以为贺,并希望以此为契机,推动内地学界对熊式一的研究。

转帖:熊式一和《天桥》

http://epaper.gmw.cn/zhdsb/html/2012-09/12/nw.D110000zhdsb_20120912_3-17.htm

20世纪三四十年代,熊式一在英国红极一时,他社交活动频繁,应接不暇,结识了英国各界许许多多的知名人士。熊式一多次得意地宣称,给他的信件,即使错写或者漏写了地址,只要在信封上有他的英文名字S. I. Hsiung,邮局准能送到他的手中。

熊式一如此声名煊赫,与他的英文剧作《王宝川》有关。1932年末,熊式一去英国攻读博士学位,专门研究英国戏剧。伦敦大学著名的莎剧专家聂可尔教授劝他改变方向,研究中国戏剧。不久,聂可尔夫妇又劝他不如直接用英语创作中国题材的戏剧,因为他熟悉中国的古典文学和戏剧,而且英文功底扎实,在国内曾经教过英文,还翻译了不少英美文学作品。熊式一接受了这一忠告,经过细心的斟酌,选定古典京剧《红鬃烈马》,以此为基础,进行改编。他连续奋斗了六个星期,写成了《王宝川》。不久,伦敦麦勋书局出版了此剧本。1934年底,小剧场经理南希·伯莱士将此剧搬上舞台,至1936年12月,《王宝川》在伦敦几家戏院先后上演,计九百多场,佳评如潮。1935年10月,该剧应邀到美国百老汇和芝加哥等地演出,轰动一时,开了华人在西方戏剧界成功之先河。《王宝川》还被译成多种文字,在欧洲其他国家上演。此后,熊式一又翻译了《西厢记》,创作了几部中英文剧本,包括《大学教授》、《财神》、《孟母三迁》、《梁上佳人》等。由于熊式一在戏剧领域的声望和贡献,他与戏剧连在了一起,《王宝川》也成了他的代名词。

熊式一天资聪颖,多才多能,除了戏剧、散文、译述之外,还涉猎小说。他创作的小说《天桥》,气势恢宏,读来回肠荡气,堪称文学佳作,深得英国桂冠诗人梅斯菲尔德的青睐。梅斯菲尔德有感而发,专门写诗赞颂主角李大同的高风亮节。国学大师陈寅恪也曾为之感佩不已,认为熊式一的创作成就绝不亚于声名遐迩的林语堂,小说《天桥》堪与林氏的《京华烟云》媲美。陈寅恪坦承,相对而言,他更倾心于前者,“北都旧俗非吾识,爱听天桥话故乡”。熊式一颇以此为荣,多次引用陈寅恪的诗文为证,或抄录制作书法条幅赠送亲友。

据熊式一自述,《天桥》是一部“以历史事实、社会背景为重的小说”。故事始于1879年江西南昌城外,李明为了求嗣,延续香火,立誓行善,为当地的居民建筑了“天桥”。不久,妻子怀孕,但胎儿刚出世即死去,李明匆匆赶去天桥,说服了傍岸停泊的贫困渔夫,把他们同一时辰出生的婴儿买了下来,作为儿子,取名大同。由于李明的妻子怀的是双胞胎,于是,大同与第二个胎儿小明成了名义上的孪生兄弟。大同自小受冷眼相待,但刻苦好学、正直上进,深得其叔叔李刚的扶掖,在私塾接受传统教育后,他到南昌进入教会学校学习。1898年,他北上去京城,参加维新运动。戊戌变法失败后,大同去香港,加入孙中山组织的反清秘密团体,历经多次起义和挫折,十多年之后,在武昌起义中被公推为总指挥,成功地推翻了清朝的封建统治。小说将大同这三十多年的坎坷经历,置于波澜壮阔的中国近代史中,既写出了清朝政府的腐败和民不聊生、怨声载道的社会现状,又反映了中国在社会变革转型的前夕,其经济、文化、宗教、政治方面的尖锐矛盾和冲突。大同是这一段社会历史的产物,在关键的时刻发挥了领袖作用,促成了深刻的革命和社会的变化。

《天桥》中的人物,个个性格鲜明,栩栩如生,读来给人呼之欲出之感。小明的奸诈、傲慢、笨拙,与大同的憨厚、耿直、执著,形成鲜明的对照,互为衬托。同样,他们的父亲李明,吝啬成性,虽然是当地的首富,貌似仁慈,实际上刻薄尖刁。与之相比,李刚则旷达、超逸,视功名如浮云,他秉性敦厚,见义勇为,敢于挺身而出,为秀才解围或者替侄子大同打抱不平。此外,吴老太太、教会学校的马克劳校长、传教士李提摩太,以及袁世凯,虽然着墨不多,却个个形象突出。

熊式一不愧为叙事高手。他的作品,语言简练生动,亦庄亦谐,时而穿插一些中国古典诗文或典故,或者夹进一些江西本地的民俗和习语,增加了浓郁的乡土色彩。整部小说,一波三折,层峰叠起,扣人心弦。《天桥》发表后,有不少英国的评论家称此为狄更斯式的作品。故事中,李明在梅家渡抱着大同冒雨回家、大同被卖给凶煞恶神般的惯贼、大同与莲芬和小明间的三角恋爱关系等等,大同的这些坎坷遭际,惊心动魄,确实与《雾都孤儿》或《远大前程》有几分相似。

《天桥》是一部社会讽刺小说,无论从艺术成就还是其社会批评的意义上来看,绝不逊色于《儒林外史》或《官场现形记》。与之相比,它有两个明显的特点:第一,《天桥》是描写近代中国砸碎封建桎梏、寻求自由、寻求思想上的独立和解放的痛苦过程,具有历史意义。作者以几近于尖刻无情的幽默笔触,对乡民的愚昧闭塞、吴老太的自负和狂妄、官场的丑陋黑暗,作了犀利的剖析、深刻的批评和鞭挞。同时,作者借助大同在北京的经历,表示了对维新立法的失望,对老奸巨猾的袁世凯玩弄权术、篡权夺利的憎恨。小说中,对西方传教士的揶揄和认识,是一个不容忽视的部分。他们表面上仁慈为怀,俨如耶稣再世,内心却鄙视中国,咒骂华人是异端邪教徒,专横跋扈,意在统治中国。值得一提的是,通过对会馆或教会学校的门房、上海或香港的市民的描述,作品状写了一种普遍的“洋奴”和“奴才”的心态。第二,作品以历史真实与艺术想象结合,丰富了作品的内涵和思想深度。整个故事,置于清末的历史之中,有甲午海战、戊戌变法,也有光绪皇帝的“定国是诏” 、六君子、袁世凯、孙文、容闳、黎元洪、武昌起义等真实的人物名姓和历史内容,史实与文学虚构糅合相融,虚实参差,增加了阅读的愉悦,也促使读者对历史的反刍和思考。

熊式一是双语作家,能熟练地驾驭中英两种文字。他自小熟读四书五经,文思敏捷,扎实的母语根底为日后的翻译和写作奠定了基础。至于他的英语写作能力,历来为英国各界所称道。诗人和戏剧评论家约瑟夫·麦克劳德更是推崇备至,认为熊式一笔下的诗文,无比精美优雅,开卷展读,如鸟语啁啾,似仙琼醉人。《天桥》最初于1943年在英国出版,不久被译成多种语言,在欧美发行。20世纪50年代后期,熊式一旅居香港期间,亲自翻译成中文,继而在香港出版。由作者翻译自创的小说,多了一些随意性和主动性,加上前后时隔近二十年,作者本人又从英国迁居到了香港,这些时间、地理、文化、社会、政治以及读者对象等因素或多或少地影响了中文作品的内容,因此,中英两种文本之间,存有诸多区别。台湾师范大学的硕士研究生蔡永琪曾撰写论文《论熊式一自写自译》专门讨论过这一问题,笔者认为,将来还值得对此作进一步的研讨分析。

英文版的书首,附有熊式一题写的献辞:“谨献给岱梅:有时是严厉的批评家;有时是热情的合作者;但永远是我的爱妻。”蔡岱梅和熊式一是南昌同乡,她的父亲蔡敬襄是南昌名士和教育家。蔡岱梅自小受到悉心培养,20世纪30年代毕业于国立北平大学文理学院,专修文史。她外秀内慧,有良好的文字修养和造诣,对文学作品颇有见地。熊式一创作英语作品《天桥》时,她曾提出一些相当中肯的批评意见,包括对传教士的描写、对作品人物的把握以及刻画,她甚至考虑到中西方的读者在文化理念与文学欣赏方面的差异以及与此相关的文学市场等因素。她的这些意见,对熊式一不无启迪,他认真地逐一考虑,并作了相应的修改。

熊式一原来打算再写一部题为《和平门》的小说,作为《天桥》的续集。可惜,由于种种原因,这一计划终未完成。

外研社最近推出《天桥》新版,这一部具有高度艺术价值的文学佳作,问世七十年之后,终于在国内发行,以飨读者,意义深远,可喜可贺!广大的文友也因此得以认识熊式一,了解他在小说创作上的成就,瞻仰这位曾经在海外叱咤风云的文坛前辈。

转帖:发现熊式一

http://epaper.qingdaonews.com/html/qdrb/20110126/qdrb205123.html

眼前这本熊式一的《八十回忆》,恕我孤陋寡闻,此前,真是对这位熊先生一无所知。

赫塔·米勒在获得诺贝尔文学奖的致辞中说,每个人都有自己的一块“手帕”,再卑微的生命也有放射光华的权利。熊先生当年因为没有海外留学经历,居然在大学里不能当正教授,这使熊受到巨大刺激。在已经做了五个孩子的父亲之后,毅然万里投荒,赴海外求学镀金,终于扬眉吐气,奠定一生事业基础。但熊事后回忆,幸亏因此而因祸得福……当教授的资格,有这样那样的规定,不知道如今又是一番怎样的风景?

熊式一到了英国,结交了不少名流,英语水平大为精进,而熊津津乐道的是自己用英文创作的剧本《王宝钏》在欧美的大受欢迎,很为自己的祖国赚足了脸面。熊一鼓作气,又写出《西厢记》英文剧本,据说得到了萧伯纳的称赞。在那样的年代,中国学者到海外游历学习的毕竟凤毛麟角,熊能够在英伦三岛如鱼得水,和莎士比亚专家、一流的作家、剧作家把臂言欢,相互切磋,殊为难得。难怪陈寅恪先生对熊佩服有加,赋诗击赏。言谈之中,看得出来,徐志摩对熊也是比较认同的。但不知何故,胡适之先生对熊似乎有成见,总是不冷不热。而熊自然也是语带讥讽,毫不客气,时不时挖苦对方一番。

熊式一的回忆文字平实顺畅,虽不无炫耀,但也不是不着边际信口开河。诸如梅兰芳在他家里住了一段时间,这若放在一些无聊作家的回忆录中,定会口若悬河大大吹嘘一番,但熊吝于笔墨,一带而过。谈到萧伯纳大陆之行,多少人前呼后拥,谬托知己,但萧伯纳对熊说,回到英国,这些人在他眼中全无印象,惟独对戏园子里的师傅印象深刻,到中国最想看的也仅仅是长城而已。

恕我眼拙,实在看不出来熊式一先生有多少王婆卖瓜的味道,即使自诩,也大多过于含蓄而不是赤裸裸的吧?