2025年10月24日,由北京师范大学外国语言文学学院俄文系与俄语教师联合发展中心联合主办的《认知·语言·文化三角地》学术沙龙成功举行。本次沙龙活动邀请到的主讲嘉宾为俄罗斯教育科学院院士、莫斯科国立罗蒙诺索夫大学副校长塔季扬娜·弗拉基米罗夫娜·科尔塔娃教授,俄罗斯教育科学院院士、莫斯科国立罗蒙诺索夫大学教育心理学与教育学教研室主任亚历山大·尼古拉耶维奇·维拉科萨教授,南丹麦大学人类互动研究中心主任苏内·沃克·斯特芬森教授,莫斯科国立罗蒙诺索夫大学心理学系副系主任阿尔乔姆·伊万诺维奇·科瓦廖夫副教授,莫斯科国立罗蒙诺索夫大学俄语与文化学院副院长瓦列里·弗拉基米罗维奇·恰斯特内赫副教授。北京师范大学俄罗斯研究中心主任刘娟教授担任沙龙活动主持人,北京师范大学外国语言文学学院副院长王德亮教授为活动致辞。北京师范大学外国语言文学学院俄文系、英文系教师及来自本硕博不同培养层次的同学参加此次沙龙活动。

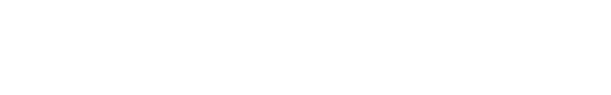

沙龙伊始,刘娟教授介绍此次沙龙主题、与会嘉宾及全体参会人员。北京师范大学外国语言文学学院副院长王德亮教授代表学院致欢迎辞,向莫斯科国立罗蒙诺索夫大学、南丹麦大学的专家学者及全体与会师生表示热烈欢迎。他在致辞中强调,沙龙汇聚多国学者,围绕人类思维、言语表达与文化的内在关联展开深度对话,这一跨学科议题不仅具有重要理论价值,更为全球化背景下的语言教育与文化交流提供了创新视角。本次活动通过搭建高水平交流平台,有效促进了校际合作,为拓展国际科研合作、培育跨学科研究项目奠定了坚实基础。

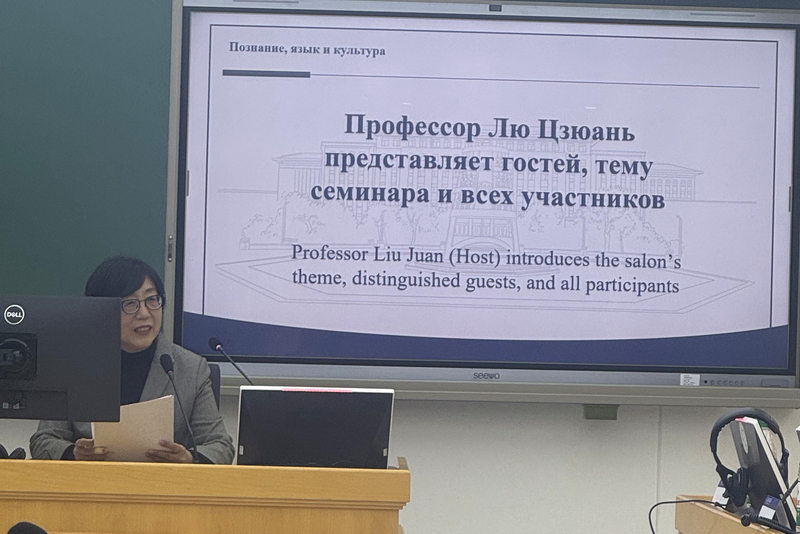

接着,五位专家分别进行汇报。塔·弗·科尔塔娃教授作了题为《认知、语言与文化》的会议发言。科尔塔娃教授首先回顾了洪堡特、维果茨基等人有关语言、思维和文化的思想,然后介绍了费尔南多·奥尔蒂斯(Фернандо Ортис)的“跨文化主义”、约翰·甘柏兹(Джон Гамперц)和戴尔·海姆斯(Делл Хаймс)的“语码转换”(Code-switching)等理论,所有这些理论都为“变革性教学法”(Трансформативная педагогика)奠定了基础。该教学法强调发展学生的“非认知技能”(non-cognitive skills),例如情绪管理、人际沟通和决策能力。

亚·尼·维拉科萨教授以《儿童发展的文化—历史研究路径》为主题进行发言。维拉科萨教授首先对俄罗斯一项名为“共同成长”(Growing Up Together)的大型全国性儿童发展纵向研究项目以及俄罗斯的主要心理学期刊进行了介绍。此外,维拉科萨教授还详细论述了其如何创造性运用维果茨基的文化—历史心理学理论,为洞察当代学龄前儿童的发展路径提供了新的视角与方法。

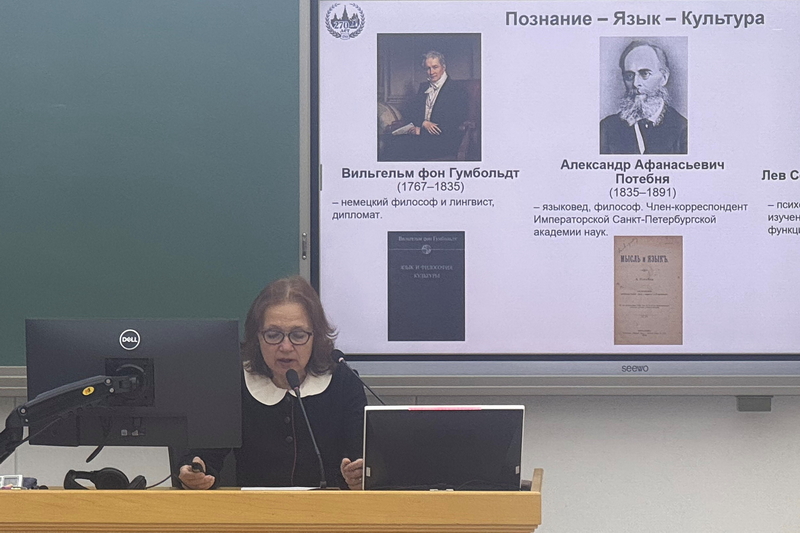

苏内·沃克·斯特芬森教授的汇报题目是《文化作为一种认知装置》。斯特芬森首先追溯至笛卡尔的“身心二元论”,进而对比分析了认知的计算观与具身观的核心特征,然后重点介绍了哈钦斯(Hutchins)的“分布式认知”(Distributed Cognition)理论。该理论认为,人类认知本质上是一个文化和社会过程。斯特芬森教授还引用了卢里亚(Luria)的“功能系统”(functional system)概念,详细阐释了文化如何作为认知工具。

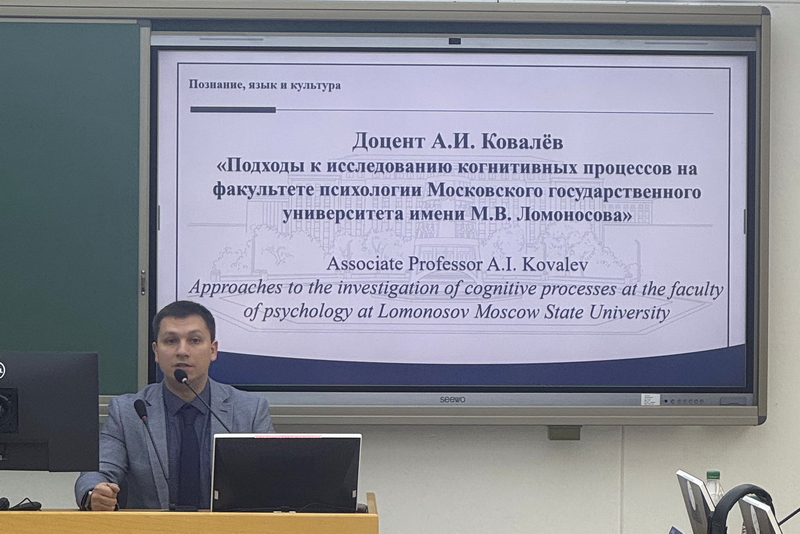

阿·伊·科瓦廖夫副教授以莫斯科国立罗蒙诺索夫大学为例讲述了认知心理学中有关认知过程的方法论。莫大心理学系中总共有三大研究方向,其中包括基础认知科学,该方向主要关注感知、注意力、记忆、学习、思维、言语、意识、情感动机和社会过程,以及个体差异对大脑机制的功能状态的影响。

瓦·弗·恰斯特内赫副教授作了题为《心智模型理论在外语教学中的实践应用》的报告。恰斯特内赫副教授指出,中国学生在学习俄语时遇到困难,除了语言系统差异、社会文化等因素外,更深层次的原因是教师和学生之间“心智模型”(mental models)的差异。“心智模型”被定义为是一种思维机制,是我们借以解释现实世界运作方式的观念、信念、观点与情感的总和。需要帮助那些在俄罗斯学习俄语的中国学生建立一个新的心智模型,使他们能够适应新的文化和教育环境。

所有报告结束后,在读博士生们积极地向汇报专家们提出问题,与其进行了深入探讨与对话,其中包括维果茨基的观点理解、术语 “переживание” 的翻译问题、词汇认知结构的描写等,彰显了我院学子扎实的科研基础和广阔的学术视野。

最后,俄文系主任张艳秋老师作总结发言,她对与会专家的精彩报告、学院领导与英语系同仁的鼎力支持表示衷心感谢,同时表示将致力推动此类高品质、跨学科国际学术活动的常态化举办。至此,本次《认知·语言·文化三角地》学术沙龙圆满结束。