近日,国际著名社会语言学家、斯坦福大学Penelope Eckert教授正式受聘为我校外文学院客座教授,并开展了为期两周的系列学术活动。作为外文学院“学术新势力·春华计划”的重要组成部分,本次活动吸引了众多师生及全国各地兄弟院校的学者代表前来参加。

4月16日下午,聘任仪式在后主楼1020活动室隆重举行,同期拉开系列学术活动的序幕。聘任仪式由副院长王德亮教授主持,苗兴伟院长在致辞中高度评价Eckert教授在社会语言学领域的开创性贡献,指出其加盟将深化外文学院的学术国际合作,并为学科发展与人才培养注入新动力。Eckert教授表示,未来将全力支持学院的学术创新与青年学者成长。在热烈的掌声中,苗兴伟院长向Eckert教授颁发了聘任证书,学生代表献上象征学术传承的鲜花,现场师生与来自兄弟院校的嘉宾共同见证了这一重要时刻。

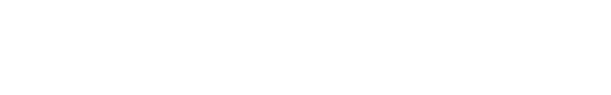

聘任仪式后,Eckert教授以“语言与社会变迁:语域与语体实践之间的辩证关系(Linguistic and Social Change: A Dialectic Between Register and Stylistic Practice)”为题开讲,首场讲座由英文系主任刘永厚教授主持。讲座中,Eckert教授结合生动的民族志案例,深入剖析了语域与语体的辩证关系。她首先回顾了变异社会语言学的研究历史以及“语域”概念的发展渊源,指出传统研究中的语域指向性特征与变异社会语言学所关注的宏观社会层面存在矛盾。为解决这一问题,她提出将变异社会语言学与语言人类学相结合,并强调语域会唤起高度规约化的人物形象,而语体则建构转瞬即逝的角色;二者的相互作用推动并融合了社会与语言的变迁。这一观点引发了在场师生的强烈共鸣。

问答环节中,与会师生围绕Eckert教授提出的语域与语体的辩证关系以及社会语言学理论的新发展等问题展开了进一步讨论。

讲座结束后,Eckert教授出席了我院组织的专家与教师座谈会,就“教师科研生涯规划:回顾与展望”这一主题与教师代表展开了讨论。座谈中,我院教师就师生关系、学生论文反馈、科研兴趣激发、论文发表策略以及学者合作途径等问题向Eckert教授请教。Eckert教授结合自身经验,就老师们的问题提出了务实的建议,她特别强调是交流是教学和科研工作的核心环节,要尽可能创造同事之间、师生之间的“对话”机会。针对论文发表难题,她建议通过课题式教学实现教研相长;同时强调学者应当坚守学术志趣,保持开放包容的学术态度,积极拓展跨学科合作网络。座谈会气氛热烈,与会教师均表示获益良多。

4月23日下午,Eckert教授系列学术活动的第二场讲座于后主楼914会议室如期举行。本次讲座以“语言变异与情感语用学 (Variation and the Pragmatics of Affect)”为题,由我院杨庆云教授主持。

Eckert教授以学术史视角切入,系统梳理了语言学研究的范式转变:从传统的命题研究转向对非指称性符号的探索。她精辟地指出:“早期社会语言学执着于命题语法的变异分析,而语义学则困宥于真值条件的探究。主体性研究的兴起促使这两个领域在指示性和表达性话语的研究中找到了对话的契机。”这一见解引发了与会师生的思考。接着,Eckert教授通过鲜活的案例生动展示了情感如何成为社会意义建构的关键维度。在互动环节,与会师生就变异社会语言学的最新进展、语体实践与语言景观等前沿议题展开热烈讨论。

随着第二场讲座的顺利完成,Eckert教授的系列学术活动画上圆满句号。此次系列活动不仅为师生提供了与国际顶尖学者对话的平台,也为社会语言学领域的跨学科研究注入了新活力。外文学院将持续推进此类国际合作,助力学科发展与全球学术影响力提升。

专家简介:佩内洛普·埃克特(Penelope Eckert)教授是斯坦福大学语言学及人类学系教授,美国艺术与科学院院士,师从著名社会语言学家威廉·拉波夫 (William Labov) 教授,并曾任美国语言学会会长。Eckert教授长期致力于青春期社会语言变异的民族志研究,着重探讨社会意义在独特言语实践中的构建,并出版了《骑士与灰烬:高中生的社会范畴与身份认同》、《作为社会实践的语言变异》、《语言与性别》等多部重要的社会语言学著作。